Роль и место ЦИК в разрешении избирательных споров

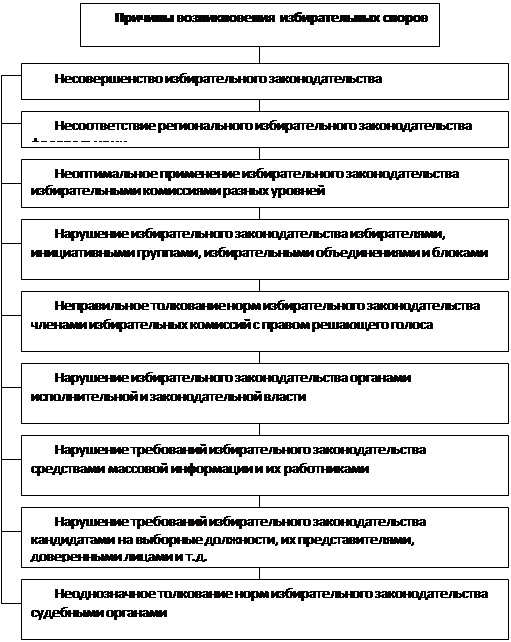

Причины возникновения избирательных споров весьма разнообразны, однако основная из них — нарушение избирательных прав граждан. В то же время ввиду отсутствия в Конституции Российской Федерации "избирательных" норм имеются пробелы в федеральных и региональных законах о выборах и референдумах. Неурегулированность в законодательстве отдельных избирательных действий зачастую заставляет избирательные комиссии принимать решения, нарушающие избирательные права граждан и обжалуемые в административном либо судебном порядке. К таким пробелам действующем избирательном законодательстве относятся неурегулированность правового статуса сборщика подписей избирателей в поддержку кандидата, неопределенность института выборочной проверки подписных листов, неполный перечень полномочий члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателя, недостаточно надежные рычаги для пресечения использования кандидатами служебного положения в целях избрания, нецелевого расходования средств из избирательных фондов и так далее.

Рис. 2.3 Причины возникновения избирательных споров

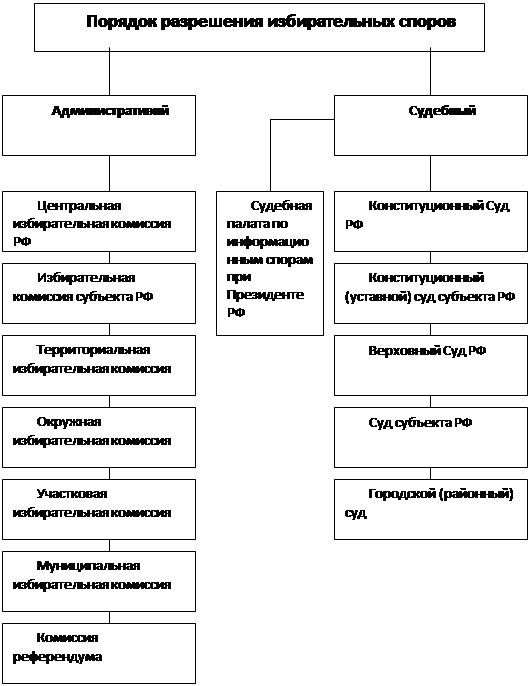

Рассмотрим порядок разрешения избирательных споров, для чего приведем рис. 2.4.

Рис. 2.4 Порядок разрешения избирательных споров

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Выполняя требования федерального законодательства о выборах и референдуме, ЦИК России рассматривает жалобы на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий по выборам Президента Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, а также комиссий по проведению общероссийского референдума. Кроме того, ЦИК России рассматривает жалобы на решения или действия (бездействие) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации либо их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и их право на участие в референдуме. При этом она вправе принять решение по существу возникшего избирательного спора безотносительно к уровню выборов. Однако до этого спорная ситуация должна быть рассмотрена избирательными комиссиями нижестоящего уровня. Поэтому ЦИК России может вынести решение по существу жалобы на нарушения избирательного законодательства даже в ходе муниципальных или локальных выборов, но лишь после того, как свое решение по данному вопросу вынесет избирательная комиссия соответствующего субъекта Российской Федерации.

Возникшие в ходе выборов или референдума избирательные споры рассматриваются членами ЦИК России с правом решающего голоса или ее рабочей группой. В случае необходимости вопрос выносится на рассмотрение на заседании ЦИК России.

Решения по заявлениям, поступившим в ходе избирательной кампании или подготовки референдума, принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за ним, — немедленно. В случае если оспариваемые факты требуют дополнительной проверки, решение должно быть принято не позднее чем в десятидневный срок.

Решение по существу спора принимается большинством голосов от числа присутствующих членов ЦИК России. Решения о регистрации (об отмене регистрации) кандидатов (списков кандидатов), об отмене решений избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, других нижестоящих избирательных комиссий (комиссий референдума), а также решения по вопросам финансового обеспечения выборов и референдума Российской Федерации, об их результатах, о признании выборов несостоявшимися или недействительными и о проведении повторного голосования (повторных выборов) считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от установленного числа членов ЦИК России.

В аналогичном порядке разрешают избирательные споры избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, а также территориальные и окружные комиссии, естественно, по спорам их уровня.

Обобщающим итогом их деятельности может стать рассмотрение Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вопроса о практике обеспечения избирательных прав при проведении выборов в том или ином субъекте Российской Федерации. При этом дается комплексная оценка правильности разрешения жалоб и заявлений, поступивших в период избирательной кампании, и другой деятельности региональной избирательной комиссии, а также деятельности органов исполнительной и законодательной власти по взаимодействию с избирательными комиссиями в деле обеспечения участия граждан в выборах и в решении других актуальных вопросов.

Вышестоящая избирательная комиссия полномочна отменить решение нижестоящей и принять по спорному вопросу самостоятельное решение. Так, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации неоднократно принимала решения, о регистрации кандидатами в депутаты Государственной Думы федерального Собрания Российской Федерации граждан, которым окружными избирательными комиссиями было необоснованно отказано в этом, и даже выдавала регистрационные удостоверения.

Смотрите также:

Уголовная ответственность

В тех случаях, когда уничтожение или порча природных богатств носят систематический, злостный характер, виновные привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Экологическое преступление - виновное общественно опасное деяние, посягающее на установленный в Российско ...

Правовое регулирование решения вопросов о гражданстве Российской Федерации

Реализация рассмотренных выше норм об основаниях прекращения и изменения гражданства Российской Федерации требует правового регулирования. Механизму реализации посвящена значительная часть Закона о гражданстве Российской Федерации. На его основе принято "Положение о порядке рассмотрения вопрос ...

Динамика и разрешение юридического конфликта

Социальный конфликт, развиваясь, проходит ряд стадий от зарождения до угасания (разрешения). На любой из стадий может возникнуть юридически значимая ситуация, превращающая социальный конфликт в правовой. Иногда конфликт с момента зарождения носит юридический характер. Это происходит тогда, когда ст ...

Формы современного государства

Любое государство, помимо его сущности и социального назначения, характеризуется также некоторыми внешними признаками. Совокупность его внешних характеристик, определяющих порядок формирования и осуществления государственной власти, административно-территориальное устройство, и составляет форму государства (или форму организации государственной власти).

Категории

- Главная

- Совершение сделок с недвижимостью

- Экологическое право

- Договор аренды

- Государственный контроль

- Права детей

- Источники права

- Право и закон

- Карта сайта

- Поиск по сайту